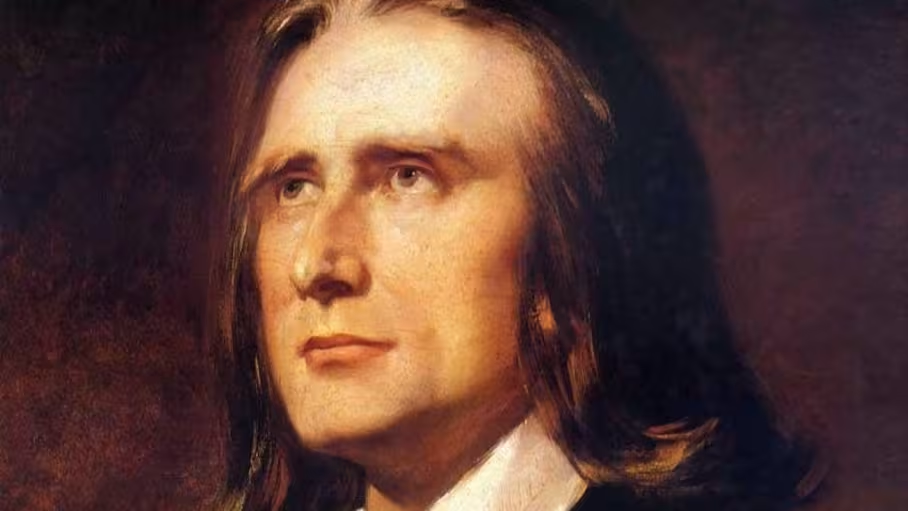

Zwischen Virtuosität und Ekstase – Wie Franz Liszt zum ersten Popstar der Klassik wurde

Zwischen Virtuosität und Ekstase – Wie Franz Liszt zum ersten Popstar der Klassik wurde

Er brachte Frauen zum Kreischen, Ärzte zum Rätseln und Kritiker zum Staunen: Franz Liszt war kein gewöhnlicher Pianist, sondern ein Magnet für Leidenschaft, Ekstase und gesellschaftliche Aufruhr. Seine Konzerte glichen Erweckungserlebnissen, seine Souvenirs wurden zu Reliquien, sein Name zum Mythos. Was sich in den Pariser und Wiener Konzertsälen der 1840er Jahre abspielte, war nichts weniger als die Geburtsstunde des modernen Popstars – lange bevor Schallplatten, Radio und Social Media überhaupt existierten.

Im Saal riecht es nach Parfüm und Kerzenwachs. Die Luft ist schwer, aufgeladen, voller Erwartung. Als Franz Liszt sich ans Klavier setzt, durchzieht ein Raunen den Raum – kein höfliches, sondern ein elektrisches. Dann dieser erste Akkord. Die Frauen, dicht gedrängt in den vorderen Reihen, atmen hörbar ein. Manche zittern, andere fassen sich an die Brust. Nach wenigen Takten fliegen Fächer zu Boden, Tränen glitzern, ein Ruf bricht heraus, ein Schluchzen folgt. Wenn der letzte Ton verklingt, ist das Publikum nicht mehr zu halten. Man drängt nach vorne, um ein Stück von ihm zu erhaschen – ein abgerissenes Taschentuch, eine zersprungene Saite, eine Locke. In Paris, Wien, Berlin und St. Petersburg wiederholt sich diese Szene mit fast religiöser Regelmäßigkeit. Der Dichter Heinrich Heine nannte dies „Lisztomanie“ – eine Diagnose für das Phänomen einer Begeisterung, die alles überstieg.

Liszt war mehr als ein Virtuose. Er war ein Ereignis. Schon seine Auftritte waren Inszenierungen, sorgfältig kalkulierte Spektakel. Er stellte den Flügel quer zur Bühne, sodass das Publikum sein Profil sah, das Gesicht halb im Schatten, halb im Kerzenlicht. Er verbeugte sich nicht steif, sondern spielte mit dem Raum, mit den Blicken, mit der Spannung. Zeitgenössische Berichte erzählen, dass er am Ende des Konzerts so schweißgebadet war, dass Damen seine Handschuhe als Trophäen erbaten. In München wurde einmal ein Stück seiner zerbrochenen Klaviersaite weitergereicht wie eine Reliquie. Und in Wien sammelte eine Bewunderin die Reste seiner Zigarre auf, ließ sie in Gold fassen und trug sie als Anhänger um den Hals.

Heines Beschreibung dieser „Manie“ ist zugleich Diagnose und Faszination:

Wenn ich früherhin von dem Schwindel hörte, der in Deutschland und namentlich in Berlin ausbrach, […] So dachte ich, so erklärte ich mir die Lisztomanie […] Dann aber sah ich ihn in Paris […] Und welcher Jubel! Eine wahre Verrücktheit, wie sie unerhört in den Annalen der Furore!

Heinrich Heine, Dichter und Schriftsteller(Musikalische Saison von 1844)

Er berichtet von einem Saal „mit unzähligen Wachskerzen und einigen hundert parfümierten und schwitzenden Menschen“ und fragt:

„Was ist aber der Grund dieser Erscheinung? Die Lösung der Frage gehört vielleicht eher in die Pathologie als in die Ästhetik.“

Natürlich war er auch ein Mann, der mit seiner Aura spielte. Die langjährige Beziehung mit Marie d’Agoult, Schriftstellerin, Intellektuelle, Mutter seiner drei Kinder (unter anderem Cosima, die spätere Ehefrau Richard Wagners), begleitete ihn auf frühen Tourneen. Später kamen Begegnungen mit Gräfinnen, Herzoginnen, Schülerinnen; viele bewunderten ihn, einige liebten ihn, manche verehrten ihn bis zur Selbstaufgabe. Biographen wie Alan Walker zeichnen das Bild eines Mannes, der ebenso geschickt mit seiner öffentlichen Rolle umging wie mit seinen privaten Beziehungen.

Wer nun die besten Anekdoten zu dieser obsessiven Fanliebe sucht, dem sei Folgendes empfohlen. Erstens: die Anekdote jener Dame, die ein Stück von Liszts Zigarette hegte und daraus ein Juwel machte, weil die Idee von Nähe bei vielen Fans physisch werden musste. Zweitens: die kleinen Ritualien: Briefe, Haare, Kaffeereste, kaputte Saiten; all das wurde gesammelt und gehandelt. Drittens: die Ironie: Liszt war nicht nur Idol, er war eine wandelnde Provokation. Kritiker reagierten mit moralischen Warnungen, Ärzte mit Pathologisierungen, Satiriker mit spöttischen Bildern. Diese drei Ebenen verleihen der Lisztomanie ihre literarische Qualität, sie ist ein Kulturphänomen und zugleich ein Spiegel der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.

Historisch-kulturwissenschaftliche Studien haben in den letzten Jahren die alten Klischees präzisiert. Mancher moderne Forscher betont eine regelrechte Agenda der Bewunderinnen. Frauen waren nicht nur passive Opfer einer männlichen Bühnenmacht. Sie organisierten, honorierten und interpretierten Liszts Kunst auf ihre Weise. Salonnetzwerke öffneten ihm Türen, förderten seine Arbeit und verhandelten zugleich eigene kulturelle Ansprüche. Dennoch konstatierte Dramatiker Heine - ganz im Sinne seiner Zeit - verwundert: „Ein Arzt, dessen Spezialität weibliche Krankheiten sind und den ich über den Zauber befragte, den unser Liszt auf sein Publikum ausübt, lächelte äußerst sonderbar und sprach dabei allerlei von Magnetismus, Galvanismus, Elektrizität, von der Kontagion in einem schwülen, mit unzähligen Wachskerzen und einigen hundert parfümierten und schwitzenden Menschen angefüllten Saale […].“

Wenn also jemand gemeinhin behauptet, die Pop-Star-Kultur sei rein ein Produkt des 20. Jahrhunderts, kann man dem nun lächelnd widersprechen. Liszt propagierte Long-Player in Form von Klaviertranskriptionen, er erfand Merchandising, wenn auch aus Taschentüchern gemacht, und er provozierte Passionen, die bis zu hysterischen Ausbrüchen reichten. Die Proportionen sind andere, die Medien sind andere, und doch die Mechanik der Bewunderung zeigt erstaunliche Kontinuitäten. Wer also das nächste Mal eine Anekdote erzählt, möge die Pointe setzen: Franz Liszt war kein Rocker mit Gitarre, aber er war ein Virtuose, der das erste Kapitel der Popkultur schrieb, mit einem Publikum, das bereit war, seine Zigarettenasche als Reliquie zu bewahren.

* Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis